En l'absence de documents écrits: comment trouver des traces du passé, les faire parler et les conserver

Sans documents écrits, quel passé le préhistorien réussit-il à comprendre? Est-ce un passé semblable à celui des historiens? Comment fait-il pour rendre intelligibles des traces ténues et involontaires? Comment fait-il ensuite pour conserver ces traces pour que d’autres chercheurs, par la suite, puissent se replonger dans ces «archives» matérielles?

«Ce sont les oublis qui donnent le sens de l’histoire. Alors que les historiens fouillent les archives, les agendas et les poubelles, les préhistoriens, qui n’ont guère de témoignages à leur disposition pour leur éviter l’intuition et la projection, déploient des trésors d’imagination scientifique pour retrouver un continuum chronologique, mais aussi pour donner un sens approximatif au développement de l’homme.»1

Avant l’histoire, c’est la préhistoire,

vraiment?

La préhistoire (littéralement «avant l’histoire») désigne une période où les sociétés ne connaissent pas l’écriture. Pas d’écriture, pas de textes donc, et pas

d’archives, en tout cas pas au sens que leur donnent historiens et archivistes. Il faut donc étudier ces peuples par d’autres moyens que les méthodes historiques.

C’est l’archéologie et ses méthodes.

Les archivistes qui s’occupent d’archives «historiques» (par convention liées à l’utilisation de l’écriture) sont essentiellement concernés par l’inventaire, le classement et la conservation de documents écrits, sur supports variés (bois, terre glaise, peau, papyrus, papier, disques optiques ou magnétiques), dont la consultation, sous certaines conditions, doit être accessible au plus grand nombre.

Pour les archéologues, les artefacts sont aussi des «archives» dans le sens où celles-ci sont un ensemble de documents conservés pour pouvoir témoigner de certaines activités. Ces vestiges matériels (outils, éléments d’architecture, restes alimentaires, ossements humains et animaux, graines, …) constituent des sources pour quiconque veut connaître la vie quotidienne de populations disparues.

En effet, comme le rappelle Anne Lehoërff, archéologue et historienne française: «L’histoire se (fait) avec toutes les sources matérielles à notre disposition, et pas seulement les sources écrites. Même si, bien sûr, on ne lit pas les vestiges d’une sépulture comme un testament. La documentation que l’on recueille s’adapte évidemment au contexte de ce qu’on étudie. Mais texte ou pas texte, ce n’est pas l’écrit qui définit l’histoire.»2

On ne peut passer sous silence les nombreuses peintures laissées dans les grottes. Les plus anciennes, comme celles de la grotte Chauvet, datent de 31 000 ans av. J. C., et celles de Lascaux de 16 000 ans. Ces peintures, qui racontent

des scènes de chasse ou des rituels, sont de véritables témoignages tracés de la main de l’homme. Ne pas oublier non plus les empreintes de pieds ou de mains imprimées sur les sols argileux. Ces lieux font l’objet de moyens de conservation exceptionnels pour leur transmission aux générations futures, ainsi que de programmes d’étude à l’échelle internationale.

L’archéologue donc cherche à connaître ces populations par l’étude de leurs traces matérielles dans les endroits qu’elles ont occupés: habitats, lieux cultuels, campements de chasse (sites magdaléniens de Neuchâtel-Monruz et Hauterive-Champréveyres), lieux d’extraction et d’exploitation de pierres rares (carrières néolithiques des jades alpins au Mont Viso), lieux de passage (cols, gués, pont celtique de Cornaux-Les Sauges), etc. Selon les époques et les lieux, ces traces peuvent être des artefacts divers, par exemple des outils du quotidien comme des couteaux, des poteries, des armes, des parures ou objets cultuels, des restes d’habitations (en défenses de mammouths, pierre, bois, terre glaise), des foyers avec leurs restes de nourriture, des vestiges de moyens de transport (roues, épaves de bateaux, travois), mais aussi les propres restes humains de ces populations (parties de squelettes, momies parfois intactes dans des cas exceptionnels comme celui d’Ötzi).

En plus de l’étude des artefacts, l’archéologue doit collaborer avec des scientifiques d’autres disciplines pour comprendre le contexte environnemental: études sur le climat, la végétation, la faune etc.

La fouille, une pratique destructive(et subjective)

L’étude des artefacts commence par des fouilles archéologiques. Chaque fouille répond à une stratégie de recherche: on ne fouille pas de la même manière suivant la stratégie que l’on mène.

C’est souvent une succession de choix opérés par l’archéologue, en fonction des délais accordés. En France par exemple, les fouilles archéologiques se partagent en deux catégories:

- les fouilles d’urgence, qui, comme leur nom l’indiquent, interviennent à l’occasion de découvertes fortuites lors de travaux de construction, de drainage, de destruction de bâtiment, d’aménagements agricoles. L’archéologue intervient alors en urgence et doit libérer le terrain le plus rapidement possible. Il s’agit alors de «sauver les meubles» en identifiant la période chronologique concernée grâce aux artefacts recueillis, à la prise d’échantillons (graines, charbons datables) et identifier les structures (habitats, foyers, sépultures).

Une fois ces premières constatations établies, et suivant l’importance de l’enjeu, peut alors intervenir:

- la fouille programmée, c’est-à-dire un projet sur le long terme pour étendre la surface à fouiller, en surface et en profondeur, afin de faire une véritable étude. Ces recherches pourront alors faire partie d’un véritable programme à long terme autour d’un thème bien défini: par exemple l’étude des «villages lacustres au bord des lacs alpins du Ve au IIe millénaire av. J.-C.» ou «des sépultures en grotte en Europe occidentale au Néolithique».

Nous voyons là que les enjeux ne sont pas les mêmes et vont entraîner une réflexion différente tout au long du processus de fouille, qu’il s’agisse d’un simple diagnostic chronologique ou d’une recherche incluant les dimensions sociales, économiques et religieuses d’une population disparue et dont ne nous est parvenue qu’une part réduite des témoins de ses activités. Dans ce cas, rien ne sera laissé au hasard et la moindre graine, le plus petit ossement ou éclat de silex, sera minutieusement conservé, observé, étudié.

Enfin, n’oublions pas qu’une fouille archéologique détruit l’objet de son étude. Il ne sera donc pas possible de refouiller là où on a fouillé, d’où l’importance de bien documenter le chantier au fur et à mesure pour que d’autres archéologues, par la suite, puissent reprendre des études avec de nouvelles questions.

Traces involontaires et reconstitution du passé

À l’inverse de l’historien qui étudie des écrits comme autant de traces plus ou moins conscientes laissées pour se souvenir d’un droit ou d’une décision, l’archéologue étudie donc des traces involontaires laissées – on pourrait dire oubliées – par les groupes humains qui nous ont précédés. À l’exception peut-être des peintures rupestres et des monuments funéraires visibles souvent de loin (tumulus, stèles, dolmens et menhirs), la plupart des vestiges étudiés par les archéologues n’étaient à l’origine pas prévus pour durer.

Comment comprendre cette distinction entre trace consciente et trace involontaire que nous pouvons laisser derrière nous? Imaginons qu’un chercheur du futur s’intéresse à nos sociétés en étudiant uniquement nos vestiges matériels: les fondations de nos immeubles et éventuellement quelques tuiles et briques qui n’ont pas été recyclées, les restes de notre vaisselle et de nos couverts, des objets métalliques comme des trombones, des clous, des clefs, des épingles de nourrice, éventuellement une tête de marteau et un thermos, des objets rapportés de nos vacances comme de jolis cailloux ou des coquillages, exceptionnellement un morceau de jean et de veste polaire. Pas certain que notre chercheur du futur comprenne avec ces restes toute la vie et les activités du président des États-Unis, alors qu’aujourd’hui nous connaissons sa façon de parler par des émissions audiovisuelles, que nous voyons comment il motive ses troupes par de nombreux messages laissés sur les médias sociaux, que nous sommes conscients de l’importance qu’il a dans le monde en lisant des rapports sur ses actions, etc.

L’archéologue tente de reconstituer le passé à partir de ces traces involontaires qui nous apprennent certains pans de la vie des populations étudiées, rarement ce qu’elles ont voulu laisser volontairement comme témoignage de leur existence.

Des sites plus riches que d’autres

Néanmoins, il existe des sites archéologiques bien plus riches d’enseignement que d’autres.

Prenons le cas des cités lacustres, ces villages construits en bord de lacs et qui concernent tout l’arc alpin entre le VIe et le IIe millénaires av. J.-C.

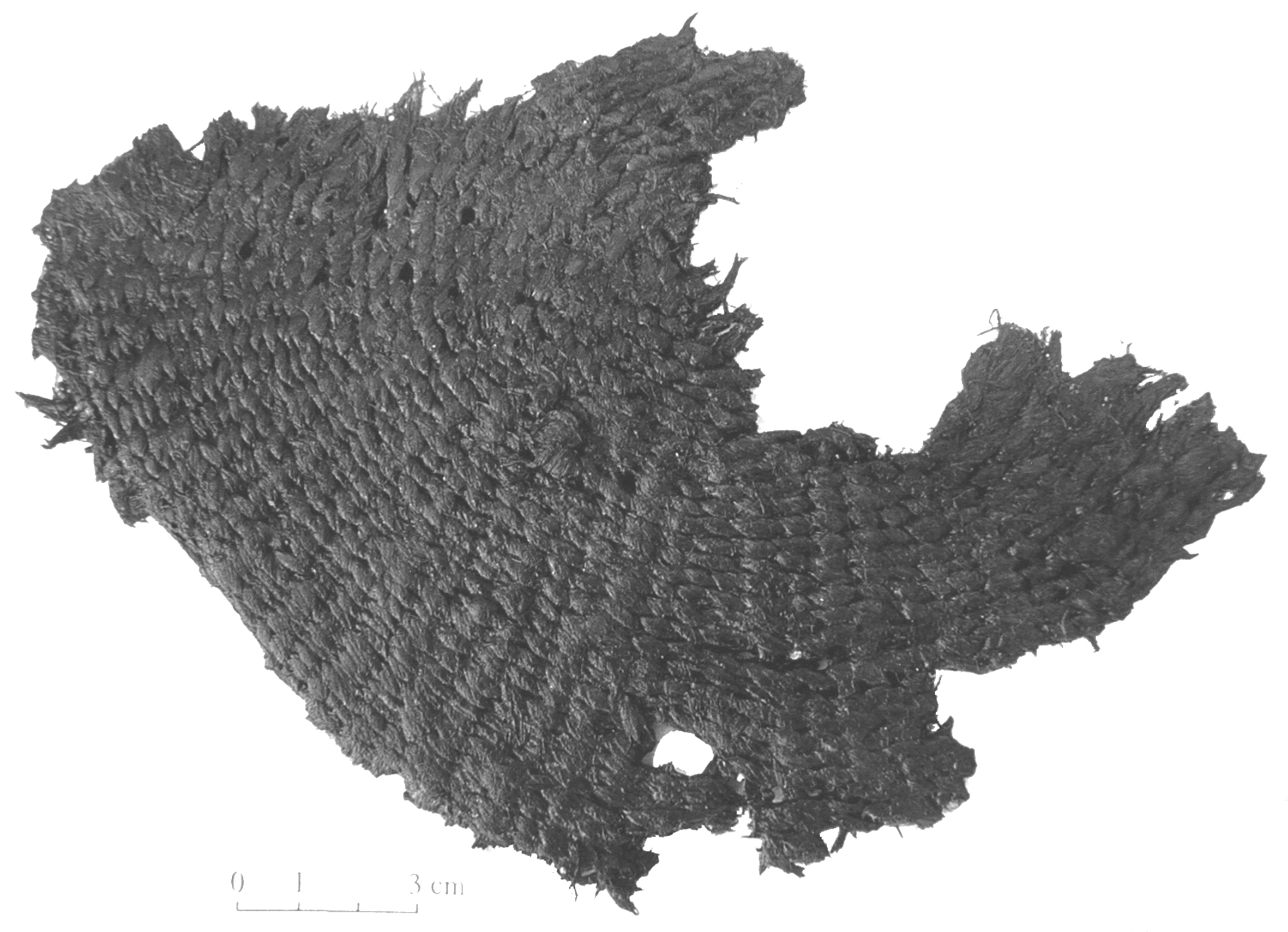

Le milieu humide, privé d’oxygène (milieu anaérobie), a favorisé la conservation exceptionnelle de milliers d’artefacts liés à la vie quotidienne des premiers cultivateurs du Néolithique: éléments d’architecture (pieux de fondation des maisons, planchers, éléments de couverture), outillage en bois (manches d’outils, outillage en os et en bois de cerf), restes alimentaires (céréales, graines, ossements issus de la consommation d’animaux provenant de l’élevage et de la chasse), témoins de la vie quotidienne (poteries, textiles, vanneries), etc.

La liste est longue de ces artefacts qui témoignent des activités de ces premiers agriculteurs installés en bordure des lacs de l’arc alpin.

Cette pléthore de vestiges n’est cependant pas sans poser problème aux archéologues: que faut-il garder? Préserver? Restaurer? Montrer au public?

Choisir les vestiges à préserver

Le choix de préserver certains restes au détriment d’autres doit être motivé par une problématique réfléchie et cohérente. Tout garder n’est matériellement pas possible. Par exemple, les milliers de pieux provenant des fouilles lacustres des grands sites suisses (Auvernier, Cortaillod, Twann), qui représentent des centaines de mètres cubes, ont tous été prélevés et étudiés. La dendrochronologie, à partir de l’étude des cernes de croissance des bois, a permis de déterminer la date d’abattage des arbres, donc la chronologie des constructions ainsi que les changements climatiques et environnementaux. Mais seules les pièces d’architectures remarquables ont été conservées à l’aide de traitements en laboratoire, longs et coûteux, afin d’être présentés au public dans un cadre muséographique: éléments d’architecture, pièces de bois présentant des traces de travail, mortaises, pirogues, bateaux.

Il en est de même pour un certain nombre de vestiges, depuis les plus modestes, comme les accumulations de pommes séchées, de céréales, de sédiments riches en informations sur les pratiques alimentaires (graines, ossements humains et animaux, excréments), qui une fois étudiés, ne peuvent être conservés, faute de place ou d’infrastructures adaptées (frigos, chambres froides, etc.).

Exploitation et réexploitation des vestiges conservés

De même que les archivistes conservent des archives en vue de leur utilisation primaire par leurs producteurs et, après tri, leur utilisation secondaire par les chercheurs, l’archéologue ne conserve pas des vestiges matériels uniquement pour la beauté du geste. Le stockage de ces témoins de l’activité humaine, datés parfois de plusieurs milliers d’années, représente une mine d’informations non seulement pour les archéologues d’aujourd’hui, mais pour les générations futures, en fonction des problématiques et des méthodologies renouvelées. Il y a seulement un siècle, qui aurait pu prédire par exemple l’apport des études génétiques sur les ossements humains (recherches ADN) sur la connaissance des mouvements migratoires à travers l’Europe?

Les musées: structures de conservation et de valorisation

Outre d’offrir des espaces de conservation et de restauration, les musées bénéficient en premier lieu au public en valorisant les résultats des études consacrées aux vestiges archéologiques.

«Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la"société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation et de délectation.»3

Ainsi, les connaissances sur le passé sont vulgarisées. Mais tous les objets conservés ne peuvent être montrés au public. Pour monter une exposition, les muséologues doivent faire des choix en suivant un scénario adapté à un large public.

Il se crée des millions de sortes ou formes nouvelles d’objets chaque année, sans parler de ceux qui sont «déjà là». Faut-il tout conserver? La crise des musées de sociétés révèle un problème de quantité: surabondance d’objets, difficulté de les ordonner, raisonner, classer, ranger, déposer. Ces crises signalent en tout cas la panique, dans notre civilisation, de la moindre disparition des choses (mais aussi l’incohérence de l’obsolescence programmée).

Que faire des objets? Que faut-il garder, que faut-il jeter? Pourquoi des musées?Comment faire un nouveau musée? Que faut-il y montrer? Comment imaginer ses nouvelles fonctions? Y a-t-il d’autres solutions que la solution muséale? Ce sont les questions que l’on peut se poser avec l’apparition en ce début de siècle de grosses machineries muséales dans les principales villes d’Europe.

Aujourd’hui, toute production humaine est susceptible de devenir un élément du patrimoine méritant d’être conservé, valorisé et diffusé. Pour autant, faut-il tout garder? Faut-il conserver malgré tout ? Et, si oui, comment et à quel prix?

L’élargissement de la notion de patrimoine, l’intérêt accru pour des domaines tels que les sciences naturelles, les sciences et techniques, l’ethnologie élargissent les champs d’intervention des conservateurs et des restaurateurs désormais confrontés aux grandes séries, aux multiples et à des matériaux d’une diversité sans limite. D’où la nécessité de s’interroger plus que jamais sur ce que l’on conserve et par quels moyens.

Ne rien laisser au hasard

Ainsi, des quelques traces matérielles du passé laissées involontairement par nos prédécesseurs, seule une petite partie a été conservée jusqu’à nous en fonction des conditions de conservation (même dans le cas très riche des cités lacustres). Sur ces quelques restes conservés et étudiés par les archéologues et les disciplines voisines au moment des fouilles, seuls quelques-uns seront volontairement préservés pour témoigner du passé auprès des populations futures. Enfin, de ce peu de vestiges préservés, seule une minorité ira rejoindre les vitrines de nos musées.

Quelle que soit la quantité de traces étudiée par l’archéologue, celui-ci arrive à aborder le passé à partir de sa stratégie de recherche et des questions qu’il se pose. Nul besoin d’avoir une pléthore de documents pour arriver à reconstruire une vision de la vie de populations parfois très lointaines. De toute façon, ces populations ne sont plus là pour nous dire que nous faisons complètement fausse route dans leur compréhension …

Des regrets malgré tout?

Finalement, malgré la profusion toute relative de vestiges sur certains sites, est-ce que le préhistorien ne regrette pas certains manques? Que nous n’ayons aucun enregistrement audiovisuel du chef d’un village par exemple? Aucun témoignage des manifestations festives ou sportives de ses habitants? Aucun récit des grands bouleversements vécus par eux? Aucune photographie de leur famille et de leurs animaux de compagnie? Aucun tableau des différents endroits que ces habitants ont visité? Peut-être que l’archéologue ne se pose pas ces questions, tant l’émotion est grande, en fouillant, de retrouver des restes ténus et anodins qui ont traversé le temps comme par hasard pour venir nous raconter l’histoire que l’on a envie de se raconter.

Résumé

- Deutsch

Wie gelingt es dem Prähistoriker, ohne schriftliche Dokumente die Vergangenheit zu verstehen? Gleicht seine Art der Vergangenheitsrekonstruktion jener von Historikern? Wie extrahiert er aus gefundenen Spuren sinnvole Informationen?Und was unternimmt er anschliessend, um ebendiese Spuren für andere Forscher zu konservieren, damit sie in der Folge wieder in diese materiellen «Archive» eintauchen können? Dieser Artikel geht auf die Besonderheit der «Archive» ein, die aus archäologischen Ausgrabungen hervorgegangen sind; die Dokumentation von Ausgrabungen (da diese wesensgemäss destruktiv sind), der Reichtum gewisser archäologischer Stätten und die Wahl der Konservierung von gewissen Relikten auf Kosten von anderen sowie schlussendlich die Rolle von Museen bei der Erhaltung dieser Zeugnisse der Vergangenheit.